- 横田石材店が厳選してご提案

- 風格ある高級骨壺

- 故人に相応しい尊厳と風格のある骨壺を

骨壺の選び方

how to choose

- 納骨・収骨に合わせた骨壺サイズを

- 骨壺の選び方

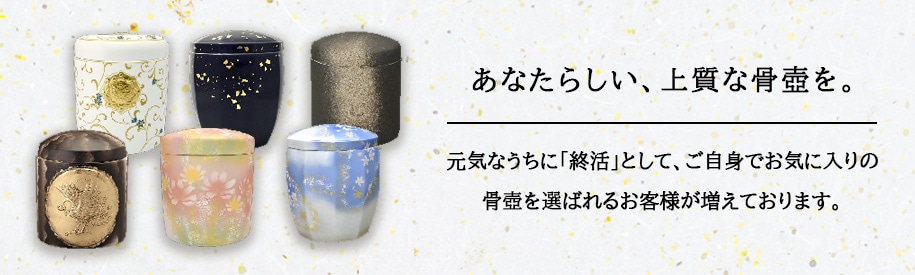

- -終の住処となる骨壺も自分らしく-

-

骨壺は、通常、お葬式の際に葬儀会社の方が用意してくださいます。

慌ただしいお葬式を前にして故人様の「終の住処」となる骨壺をご遺族がじっくり選ぶ余裕は、ほとんどの場合ありません。

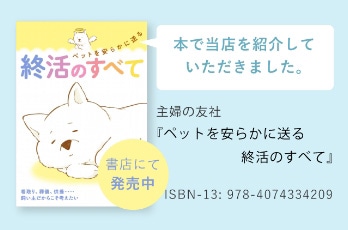

「終の住処となる骨壺も自分らしく」「悲しみにくれるご遺族が迷わなくてもすむように」と、

お元気なうちに”終活”としてご自身で気に入った骨壺をご準備される方が、近年、増えて参りました。

「骨壺を用意するなんて、縁起でもない」とお考えの方は多くいらっしゃると思います。

しかし、例えば「防災セット」と同じように「万全の準備をしておけば、使わなくて済む」というジンクスのように前向きに捉える方もおられます。

私個人としましては、いつか必ず訪れる死を意識して日々を過ごすことが「前向きにより良く生きる」ことにつながるような気がしております。

- サイズについて

-

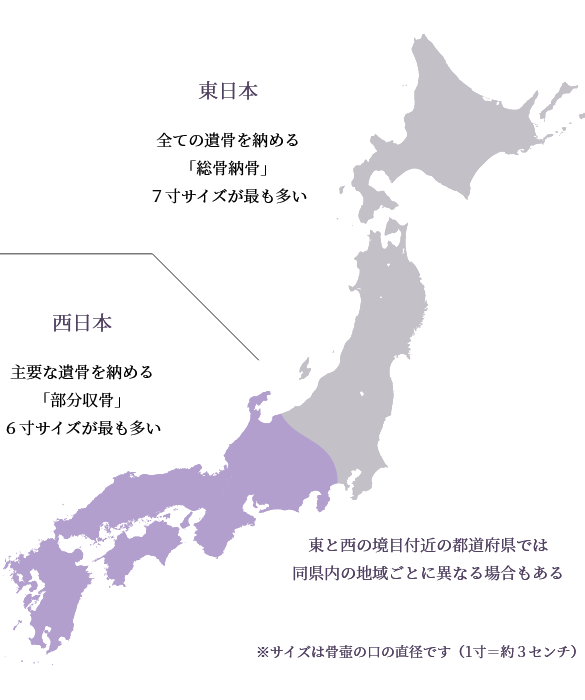

骨壺のサイズは、東日本と西日本、地域に一般的なサイズが異なります。

「なぜ、サイズが違うの?」と疑問をお持ちの方もらっしゃるかもしれません。 地域によって骨壺のサイズが異なる理由は、遺骨の収める方が異なります。

【東日本】

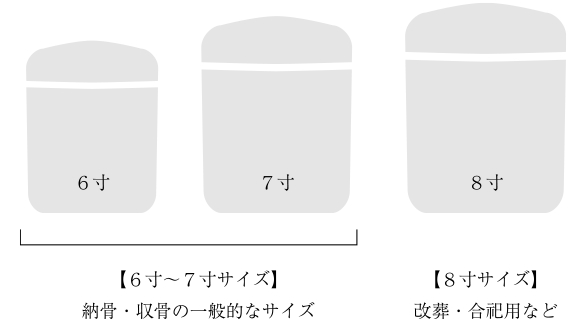

全ての遺骨を骨壷に納める「総骨納骨」です。収骨の際は、収骨台の灰も全て骨壷に納める為、成人の方は通常7寸サイズの骨壷が一般的です。

大柄な男性の場合などで8寸サイズをお選びになるケースもございます。

【西日本】

足、腰、胸、腕、喉仏、頭などの主要な遺骨を骨壷に納める「部分収骨」です。 その為、体格差はあまり考慮せずに6寸サイズの骨壷が一般的です。

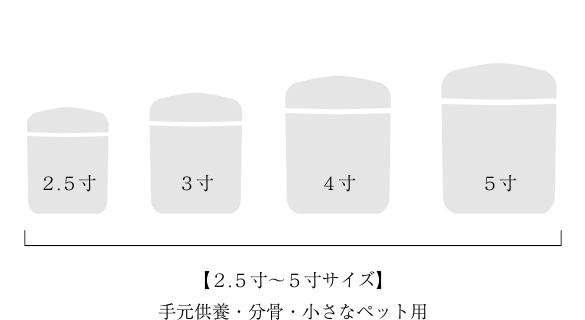

但し、分骨の風習がある北陸や関西では、5寸サイズや4寸サイズを複数用意される場合もあります。

お寺の総本山へ分骨して納骨される方も多いです。ご自宅納骨や分骨して手元供養をされます場合は、ご自宅の安置されるスペースに合わせたサイズをお選びください。 -

-

-

-

骨壺の大きさは宗派や地域の風習、

霊園の規則など様々。

-

東日本・西日本を目安とした一般的な基準を紹介しておりますが、

宗派や地域の風習、霊園の規則などにより収骨方法が異なる場合がございます。

東日本と西日本の境目にあたる地域では、実際に同県内であっても

地区によって収骨方法が異なる都道府県があります。

御遺骨をお納めになるお墓や納骨堂の大きさを

一度、檀那寺さんや葬儀会社さんなどにご相談・ご確認いただきますと一番安心です。

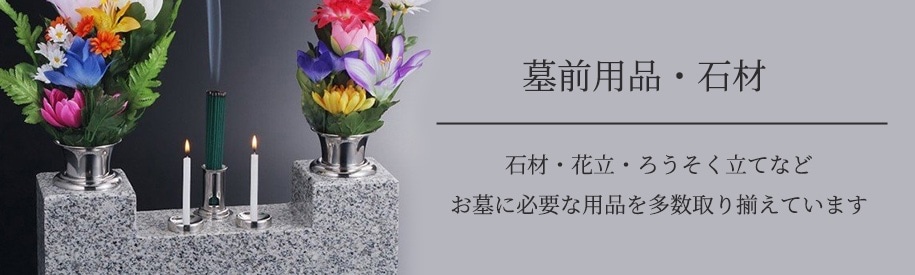

- デザインや素材について

-

ご自身のご趣味や故人様のお人柄に合ったデザインをご自由にお選びください。

「ご供養」という場に長年携わってきた当店で販売しております商品は、

信頼の置けるメーカーの商品の中から、更に選び抜いた商品のみです。

間違いのない高品質な骨壺のみ取り扱っておりますので、品質についてはご安心ください。 -

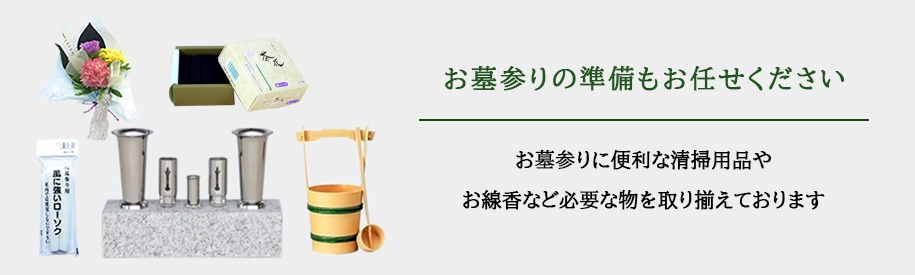

このような際にも骨壺を

お買い求めいただいております

-

葬儀の際、シンプルな骨壺を選んだのですが、時間が経ち、気持ちが落ち着くにつれて、もっと故人にふさわしい 骨壺に収めてあげたくなりました。

-

大切な家族であったペットを亡くし、手厚く供養してあげたい。

-

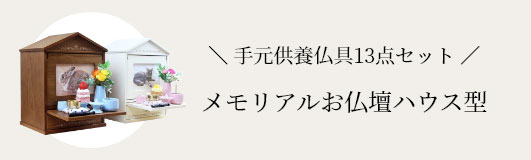

御遺骨を身近に置いて心の拠り所とする「自宅納骨」をしたいので、リビングに置いても違和感のないデザインの骨壺を用意しようと思いました。

-

実家のお墓が遠方で、なかなかお参りが出来ずに困っていた為、分骨し手元供養をすることにしました。